水資源・生物多様性の保全

考え方

水利用に関する基本的な考え方

当社グループは、現在事業活動において大量の水や所定の水質を確保した水を必要とすることはありませんが、水資源の管理を環境保全上の重要課題と捉え、水利用量削減、適正な水質管理、水質汚濁物質の流出防止に取り組んでいます。

水利用量については、事業所毎に取水量、排水量を毎月計測し、環境情報管理ツールを使用してグループ全体の集計を実施しています。月間利用量の変動が大きい事業所については増加の原因を調査し、必要に応じて利用量削減の対策を実施します。また、水質管理については毎月の自主検査および外部業者による定期的な検査を実施し、継続的にモニタリングを行っています。

さらに、海外グループ会社を含めたグローバル水利用量の管理に取り組んでいます。海外グループ会社の水利用量は、当社グループ全体の約10%と少ないですが、グローバルな水リスクへの対応のため継続して管理を行います。

2024年度の国内・海外拠点における法令違反は0件でした。引き続き水利用に関する管理を継続して徹底します。

当社グループでは、水利用量削減に向けた外部イニシアチブとの協働として、2014年度よりCDP Water※に回答しています。

- CDP Water:CDPが水リスクについて企業にリスク認識や対応戦略を問うプログラム。

取り組み

当社グループの事業活動における水の主な用途は、地下水を利用した試験装置の冷却と豪雪地域における融雪です。

- 水質管理

- 利用した地下水は厳しい自主管理基準に基づいて河川へ排水しています。

- 取水量削減

- 高効率空調設備を導入することで空調機冷却水使用量の半減を実現しており、加えて試験装置の冷却水の循環利用(リサイクル)を行うことで、水使用量削減に取り組んでいます。

今後も引き続き、水利用に関する取り組みを行ってまいります。

単年度目標と実績

2024年度の取水量は51.9万㎥となり、前年度より大幅に減少しました。工場設備で使用している水の循環利用に取り組み、2024年度の売上高原単位目標の1.85に対し1.61となり、目標を大幅に達成しました。2024年までの中期目標は2022年に前倒しで達成しております。

また、新たに2025年度より、2027年度を目標年度とするグループ中期目標を設定しました。取水量売上高原単位を、2023年度比で4.3%削減することを目標として活動してまいります。

近年の気候変動による集中豪雨などにより、雨水が工場内へ浸入するリスクが高まる傾向にあります。当社グループでは、事業活動のなかで油性、水溶性の切削液などを使用しており、工場内に浸入する雨水により油分や化学物質が河川へ流出するリスクを認識しています。河川への流出防止のため、油水分離槽の整備や油回収装置の設置などの設備投資を進めています。

2024年度は、4,370万円の費用を投じて、雨水排水能力の強化や建屋の防水対策などを実施しました。

水利用活動目標と2024年度実績

| 項目 | 活動目標 | 2024年度実績 (単位:㎥/百万円) |

評価 | |

|---|---|---|---|---|

| 目標 (単位:㎥/百万円) |

目標年 | |||

| グローバル取水量 (売上高原単位) |

1.85以下(2023年実績) | 2024年 | 1.61 | 達成 |

| 2.45以下(2020年実績) | 2022~2024年 (中期目標) | 達成 | ||

- 集計範囲は、 環境データ等集計範囲(Excel 20.6 KB)をご確認ください。

- 集計データの信頼性確保のため、LRQAによる第三者検証の審査を受けている。

グローバル取水量

グローバル排水量

水リスクへの対応

当社グループでは、毎年、「WORLD RESOURCES INSTITUTE」から提供されている「AQUEDUCT」および各地域の自治体から公表されている「水ビジョン」により主な事業拠点の水リスク評価を行っています。2024年度の評価では、中国の8拠点およびタイの2拠点は水リスクが高い地域に位置していると判定されました。水リスクが高いことを確認していますが、海外拠点では地下水や河川等からの取水を行わず、上水のみを使用しており総使用量も小さいため、当社への影響は限定的です。今後、継続的にESH監査、法規制モニタリング活動を通じてリスクをコントロールしていきます。

また、サプライチェーンを通じた水リスクへの対応をさらに促進するため、国内外の一次サプライヤーの水利用(取水量、排水量、水質など)に関する調査や、「AQUEDUCT」を用いた水リスク評価を実施しています。サプライヤー毎に分析・評価し、その結果を文書でフィードバックしており、特定のサプライヤーへの直接訪問やWEB会議でヒアリングを実施しています。サプライヤーとのコミュニケーションを深め、環境マネジメントに関する知識の共有や環境スチュワードシップの向上をサポートしています。

地下水利用に関するリスク評価

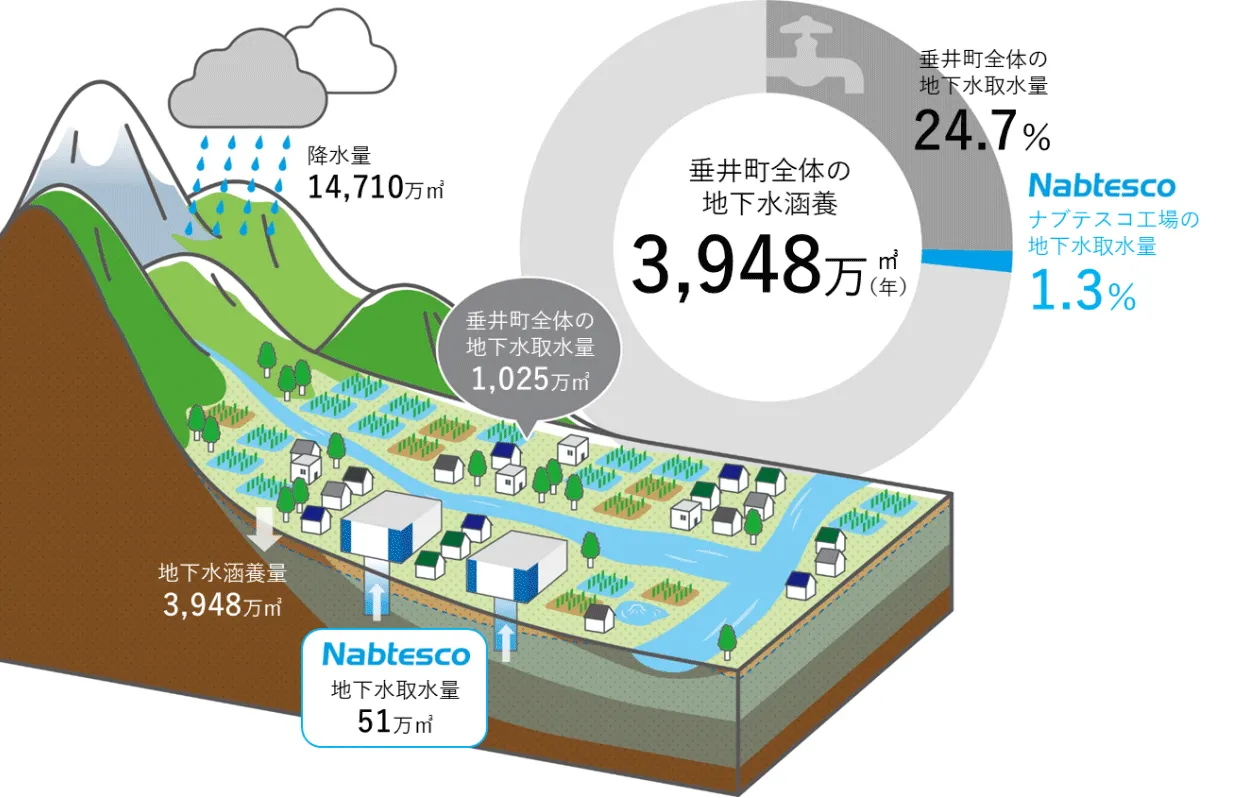

当社グループは、現在事業活動において大量の水や所定の水質を確保した水を必要としていませんが、一部の事業所で敷地内の井戸から地下水を汲み上げて利用しています。そのため、2020年度に、地下水の利用に伴う地域の水資源へ与える影響を調査しました。まず、地下からの取水量の多い岐阜地区について調査を行い、同地区にある垂井工場(油圧機器事業)・岐阜工場(航空機器事業)の両工場は垂井町の地下水資源に大きな負荷をかけていないことがわかりました。

今後も、貴重な環境を⻑きにわたり保つため、影響を与えないようにモニタリングをしながら地下水を利用していきます。

岐阜県の地下水に詳しい有識者からのコメント

垂井町は湧水とそこに生息するハリヨが見られるなど豊かな地下水環境に恵まれており、また濃尾平野にとっても重要な涵養域である。垂井町の地下水を利用するナブテスコが、自社の事業活動が下流域に与える影響を憂慮し、地域の地表水−地下水循環を定量的に評価したことは、非常に意義のある取組みである。地下水の恩恵を将来にあたり享受できるよう、この評価結果に基づいて、今後は地域とともに地下水環境の保全を推進していくことをナブテスコに期待したい。

岐阜大学

工学部 社会基盤工学科 教授

神谷浩二先生

垂井地区以外にも、地域社会との調和を図るため、環境・水関連の地域協議会等へ積極的に参画し、水保全活動や情報交換を行っています。

| 団体名 | 地域 |

|---|---|

| ひょうご環境保全連絡会 | 神戸 |

| 神戸地区環境保全連絡協議会 | 神戸 |

| 東播地域地下水利用対策協議会 | 神戸 |

| 岐阜県環境推進協会 | 岐阜 |

| 西濃地区地下水利用対策協議会 | 岐阜 |

生物多様性の保全

当社グループでは、グループの事業活動が生物多様性に及ぼす影響について外部のツールである「SBTN SectoralMateriality Tool※1」を活用し、評価を実施しました。まず、当社事業が関連するセクターの影響度を把握するためスクリーニングを行いました。ツール上で示される各圧力カテゴリーでミドル評価以上を「重大な圧力カテゴリー」と定義して分析した結果、当社グループの全事業が詳細評価の対象となりました。

同時に、当社事業の自然資本への依存と影響の両面を評価するため、「WWF Biodiversity Risk Filter※2」を用いて評価を行いました。依存面では、当社の全事業で「水の利用可能性」がHigh以上、建設資材に関連する事業で「木材の利用可能性」でHighの評価となりました。また、影響面では当社の製造に係る事業で「汚染」がVery High、建設資材に関連する事業で「土地利用の変化」「搾取」「資源不足」「メディアの監視」でHigh以上の評価となりました。

次に、事業所のロケーションに応じたリスクを把握するため「WWF Biodiversity Risk Filter※2」を用いて詳細評価を行いました。

評価結果として、依存面では「水」「大気」に関するリスクがHighと評価された事業所が複数ありましたが、当社では事業活動において大量の水や所定の質を確保した水・大気を必要とすることはありませんので、リスクは低いと考えております。また、自然への依存から生じる「地すべり」「火災」「猛暑」「熱帯低気圧」のリスクがHigh以上と評価された事業所が数多くありました。これらについては、気候変動対応を進めていくことでリスクの低減を行って参ります。影響面では、建設資材に関連する2拠点が森林破壊のリスクが高いことから、生物多様性への圧力リスクが高いと判定されましたが、該当の2拠点は主にステンレス等の資材を扱っており、実際の森林破壊・生物多様性への圧力リスクは低いと判断しています。

また、サプライチェーンを通じた影響についても同様に評価を実施しています。年間調達金額が調達総額の1%以上を占める主なサプライヤーと、当社の主要7事業のそれぞれ売上高上位の顧客についても上記の当社事業所評価と同様の評価を実施しました。その結果、自然への依存から生じる「地すべり」「猛暑」「熱帯低気圧」のリスクがHigh以上と評価されたサプライヤー・顧客が数多くありました。これらにつきましても、当社の上流・下流を含めたサプライチェーン全体での気候変動対応を進めていくことでリスクの低減を行って参ります。影響面では、主な顧客納入先の一部(中国)で中程度のリスクがあると判定されました。

加えて、並行して生物多様性評価ツールである「IBAT※3」を用いた評価も行っております。自社拠点から半径50km圏内を調査対象として、IUCN(国際自然保護連合)レッドリストの絶滅危惧種が生息するエリアとKBA※4との近接状況を把握しています。主な生産拠点のある日本で、絶滅危惧種CR(深刻な危機)が75種、EN(危機)が666種、VU(危急)が538種存在することを確認しました。その他地域では、CR(深刻な危機)が71種、EN(危機)が342種、VU(危急)が529種存在することを確認しました。KBA数は、日本57か所、その他の地域で56か所あることを確認いたしました。

今後も、影響評価手法の高度化を図りながら、生物多様性の保全に取り組んでまいります。

- ※1Science Based Targets Network(SBTN)による生物多様性への影響評価ツール。選択した事業活動(セクター)と各圧力カテゴリーの関連性(マテリアリティ)を6段階で評価することが可能。

- ※2WWF(世界自然保護基金)による影響評価ツール。生物多様性に関連する50以上のデータ群を基盤とした世界的なリスク評価が可能。

- ※3IBAT Integrated Biodiversity Assessment Tool 生物多様性評価ツール

- ※4Key Biodiversity Area 生物多様性の重要な地域