海運事業の課題解決を自らの手で

「自律運航船」実装までの飽くなき挑戦

近年の世界規模での物流需要の高まりは、海運事業者にとって大きな追い風となっている。その一方で、「省人力化」と「脱炭素化」という2つのメガトレンドに対し、いかにアプローチするかは喫緊の課題だ。

ナブテスコでは、この両課題を解決に導く「自律運航船」の実現を見据えたビジョンを、2020年に打ち立てた。2030年の舶用カンパニーのあるべき姿を捉えたこのビジョンのおよそ半分の期間が経過した2025年現在、船舶の自律運航に不可欠な4つの製品を打ち出している。

目標達成までには、あとどんな課題があり、どれだけの道のりが残されているのか。開発と設計に携わる2人のキーパーソンに、本プロジェクトの「これまで」と「これから」について聴いた。

キーワードは「省人力化」と「脱炭素化」。

まずは昨今の海洋業界の2つのメガトレンドについて教えてください。

川崎:ご存知の通り、国境を越える物流が活発化している昨今、世界中のユーザーたちの利便性を保つ上で、海運事業は非常に大きな役割を担っています。特に、近年は需要の高まりに伴い、船員不足が問題となっています。一方、国内の海運事業の担い手も、少子化や人口減という社会問題も絡んで減少傾向。船員の高齢化も年々深刻度を増しています。そのため、担い手確保・育成の取り組みと同時に、自律運航船や各種のコントローラー、遠隔で操作や診断ができる機器など、最先端テクノロジーの活用による「省人力化」が求められているところです。

前田:もう一つの大きなトレンドが「脱炭素化」です。あらゆる業界が注目するトピックではありますが、特に環境先進国が集う欧州などでは、海運事業者にも温室効果ガス排出量に対して厳しい規制が設けられています。そのため環境負荷の少ない代替燃料へのエネルギーチェンジの議論とあわせ、船舶航行をいかに低燃費化できるかといったアプローチにも大きな注目が集まっています。

そのような流れの中で本プロジェクトが2020年にスタートしたわけですね。川崎さんと前田さんは、それぞれどう関わっているのでしょうか。

川崎:実は私は2018年よりある海運会社さんに出向していました。この出向期間を通して、海運業の現場にはどんな課題があるのか、どんなニーズがあるのか、机上ではなく現場のリアルな声を知ることができました。海運業のエンドユーザー視点を得ることができたこの経験からプロジェクトは始まっていたと言えるかもしれません。およそ2年半の出向を経て2020年に当社の技術戦略推進グループに戻り、ビジョンを実現するための技術開発を推進しています。

前田:私はもともと船舶製品のアフターサービスなど現場に接点を持った仕事が長く、中でもシンガポールの拠点にはトータルで10年以上在籍していました。そこから2021年に日本に戻ってきてサービス部、計画部を経て、現在は設計部に所属、新設されたビジネスソリューショングループのリーダーを担当しています。このグループで新しい会社とのコラボレーションなどを模索してほしいという話になり、その流れで本プロジェクトに加わりました。大きく分けると、製品のための技術開発をリードするのが川崎さんで、製品をビジネス化するために社内外の調整を行ったりするのが私という役割分担になっています。

AI×制御技術で航船の新しい一歩を。

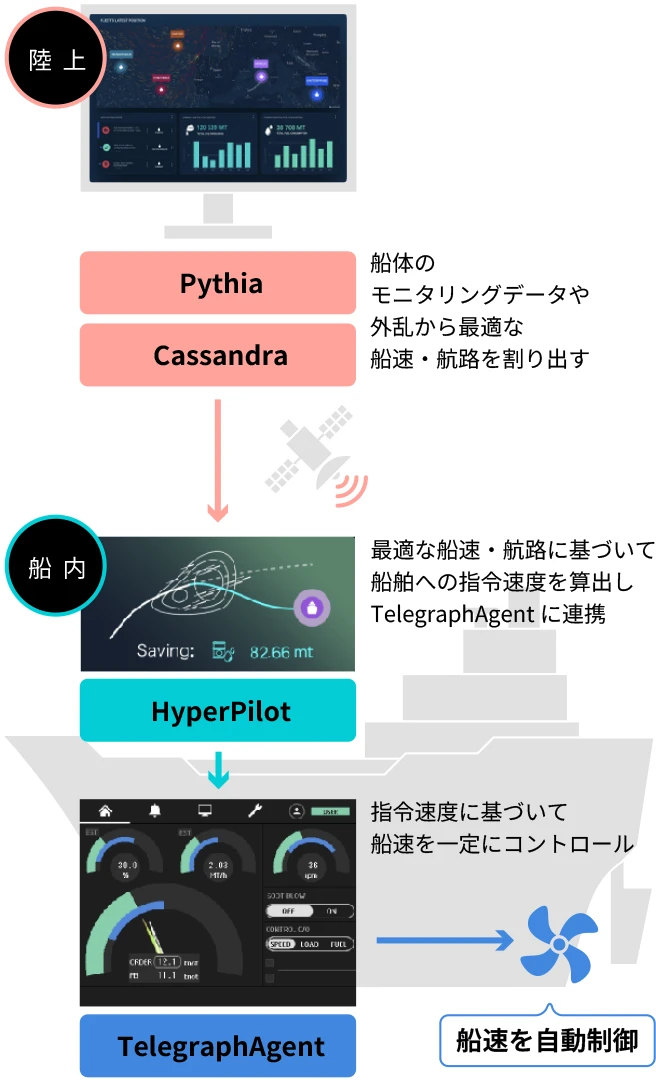

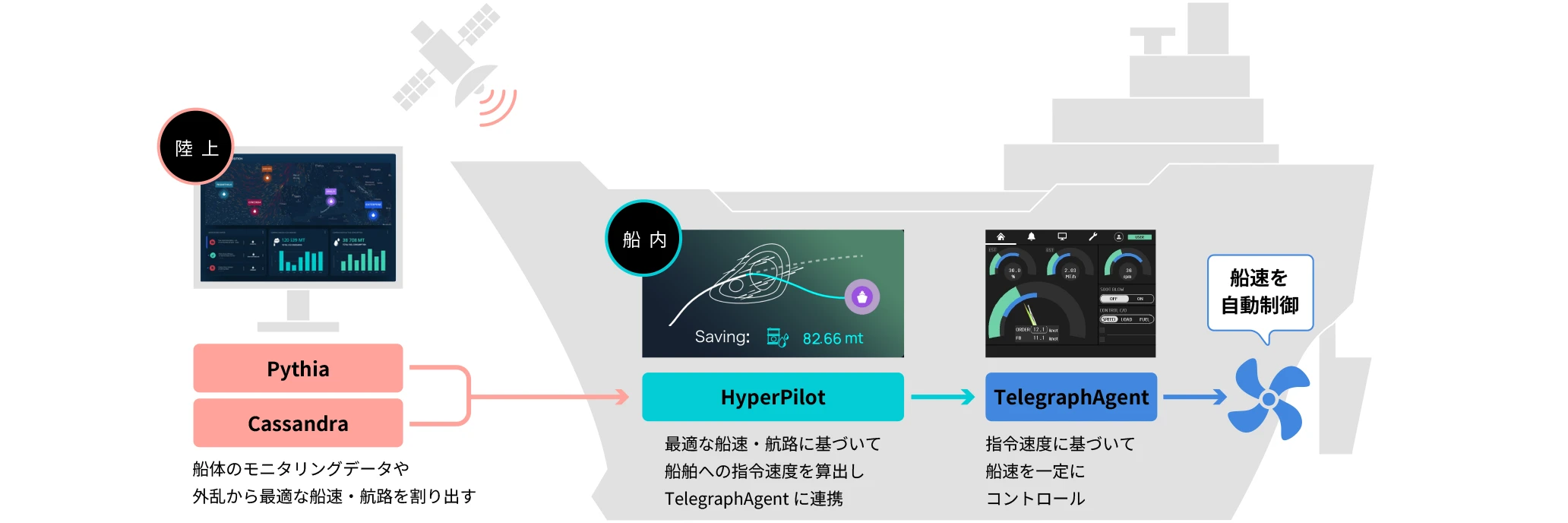

これまでに「TELEGRAPH AGENT(テレグラフ・エージェント)」「Pythia(ピシア)」「Cassandra(カサンドラ)」「HyperPilot(ハイパーパイロット)」という4つの製品がリリースされています。それぞれの特徴を教えてください。

前田:自動車の速度は、ほぼタイヤの回転数だけで測れますが、巨大な船の速度(船速)はもう少し複雑です。エンジンの回転数に加え、波の高さや風の強さなど、その時に船が受けるさまざまな外的要因(外乱)によって大きく変わってくるのです。これまでは、船が定刻どおりに到着するための船速はキャプテンの経験や勘によって割り出されていましたが、そこを変えたのがこれら4つの製品です。

川崎:「Pythia」は車でいうカーナビ、いわゆるナビゲーションシステムですね。気象・海象情報はもちろん、「Cassandra」で把握できる船体の汚損度やエンジンの状況などの各船のライブデータ等を元にAIが最適な航路と船速を割り出します。このデータを船体に取り付けられた「HyperPilot」が受信。さらに「TELEGRAPH AGENT」に入力すれば、割り出された船速どおりにエンジンの回転数が自動で調整されるしくみです。

前田:キャプテンの経験値だけに頼らずに速度をコントロールできるため、船舶航行の省人力化に貢献できますし、最効率な航路計画も入手できるため、省燃費化にもつながる。2つの課題を同時に解決できるわけです。

「Pythia」や「Cassandra」は、ギリシャのDeep Sea社とのオープンイノベーションで獲得されたそうですね。

川崎:はい。自律運航船の実現には、動的特性をモデル化して最適な船体制御を行う「モデル予測制御」というアプローチが絶対に不可欠であるという確信がありました。私たちは「制御」に関わる技術には自信がありますが、機械学習やAIなどの知見を用いて「モデル」を作成する技術は持ち合わせていません。これをどう補完するかと模索していた最中に出会ったのが、Deep Sea社です。

前田:当社はこれまで、基本的にハードウェアを提供してきた企業ということもあり、AIの専門家が不足しています。一方のDeep Sea社はソフトウェアがメインの企業で、AIのスペシャリストやエンジニアがたくさんいました。しかも船舶工学の知見も深い上に、元キャプテンなど海運関係の実務経験者も多数。非常に興味深い技術と人材を兼ね備えた会社であり、当社との連携で多くのシナジーを発揮できると考え、まずはCVC出資という形で2021年にコラボレーションをスタートしました。

最終的にはM&Aに踏み切られました。

前田:はい。冒頭で述べたような海運事業の課題は、一刻も早い解決が望まれています。そして私たちだけでなく、この業界全体で共有しているものであり、同じような技術開発の可能性を探っている同業他社も少なくありません。いち早い海運事業の課題解決、そして自律運航船のパイオニアとなることを目指し、2023年に連結子会社化に踏み切りました。

川崎:私たちとDeep Sea社が共同で 研究開発を進めてきた技術が、万が一他社の手に渡ってしまったら、そこまでの私たちの努力が水の泡になってしまいますしね。

前田:これは私たちの舶用カンパニーだけでなく、オープンイノベーションを推進していこうというナブテスコグループとしての戦略にも合致していました。また、先ほども述べた通り、私たちはハード屋ですから、メンテナンスなどはあるにせよ基本的にはハードを売って終わりというビジネス。一方のDeep Sea社は、ソフトウェアをサブスクリプションで提供するといったビジネスにも長けています。今後のナブテスコグループにとって、さまざまな価値を提供してくれることを期待しての判断となりました。

「実現」はできても「普及」はまだ先。

ユーザーからはどんな声が寄せられていますか。

前田:「Pythia」をおよそ1年間トライアルしていた欧州の企業が、使用前後の燃費性能を比較したところ、約7%もの向上が見られたそうです。前述のとおり欧州にはGHG排出量に対する厳しい規制がありますから、この成果には非常に満足いただきました。これを受けて、この企業が所有する全約120隻の船舶に「Pythia」を導入いただきました。また現在、「Pythia」をトライアル中の国内の企業は、キャプテンの負担軽減に直結する「TELEGRAPH AGENT」へと興味が膨らんでいます。

川崎:「TELEGRAPH AGENT」は、これまでに数回、燃費削減効果に関するリリースを出しているのですが、その効果検証は、外乱などの影響がある程度一定になる海域を条件として、オンオフそれぞれの状態で航行し、燃費性能の違いを比較します。この効果検証にご協力いただいたあるキャプテンは、「TELEGRAPH AGENT」をオフにしなければいけない時間以外は、ずっとオンの状態で航行していたそうです。これこそキャプテンの労務軽減に繋がっていることを証明するエピソードかもしれません。

お話を伺っていると、自律運航船の実現が近づいているように感じます。

前田:「Pythia」や「Cassandra」と「TELEGRAPH AGENT」が提供しているのは、船の状態をリアルタイムで予測し、その船にとって最適な航路と船速を割り出し、「船速」を一定に保つことです。自律運航の実現には、割り出された最適航路上を航行する「舵」の自動化も欠かせません。こうした舵の自動化を見据えた「ECDIS」(電子海図情報表示装置)や「Auto Pilot」(自動操舵装置)の開発も、当該技術を持つ企業とのコラボレーションによって進めていく計画になっています。

川崎:出港から入港まですべてを全自動で航行することは技術的には可能かもしれません。しかしそれは単なる技術の結集にすぎず、適正価格でお客さまへ提供するにはまだまだ大きな課題がいくつも残されています。私たちは、最初にお話ししたような海運業界の課題解決全体を見据えているわけですから、誰も導入できない技術を開発するのでは意味がありません。自律運航船の技術的な実現のさらにその先、「普及」までとなると、まだまだ多くのブレイクスルーが必要だと考えています。「TELEGRAPH AGENT」は、自律運航船が広く世の中に普及するまでの橋渡しを担うような製品であり、私たちの研究成果の一部のみを取り入れたものです。長期的な将来像を実現させるための技術開発と、課題解決を少しでも前に進めるための技術開発。時間軸の異なるこの2つを両輪で進めることが、社会課題解決にあたって重要な姿勢だと考えています。

ハードワークと熱意、そして現場への思い。

そのほかにはどんな課題がありますか。

川崎:ナブテスコの海運事業におけるクライアントは、これまではエンジンメーカーや造船所などがメインでした。この新たな4つの製品は、船のオーナーや運航会社などがクライアントとなり、これまでとはターゲットが変わっています。クライアントが変われば、当然ビジネスのオペレーションも変わりますよね。そのあたりの調整に、前田さんが苦心されているのは横で見ていて感じますね。

前田:業種もそうですが、国や地域が変わると、規制や慣習やニーズも全く異なってきます。私自身は新しいチャレンジが好きなタイプですが、中には従来通りの決まったことをやっていたいという方もいらっしゃいますから、関係者全員の理解や協力を得るのは簡単ではないですね。まだまだ解決策が見出せたとは言い難く、その都度試行錯誤を重ねながら、ケースバイケースで対応方法を模索しています。

今なお開発途上にあることが伝わってきますが、そんなお二人だからこそプロジェクトの先行きは明るいような気がしました。最後にお二人それぞれが考えるイノベーションの成功の秘訣をお教えください。

川崎:製品開発の世界では、「プロダクトアウト」「マーケットイン」という考え方があります。既存技術を最大限に活かす「プロダクトアウト」の視点だけでは、ユーザーの満足は得られません。一方で、顧客ニーズを軸とする「マーケットイン」の視点だけでは、社会全体を変えうるような大きなイノベーションにつながりづらい。大切なのは、技術者自身が顧客やユーザーと対話した上で「こんな社会を生み出したい」というビジョンを持つことだと私は考えます。その描いた未来のために、仮説検証を繰り返し、ときには軌道修正もいとわず、技術開発を積み上げていく。そんなふうに、熱意をもってものづくりの本質を突き詰めることがなにより重要だと思っています。

前田:私は船の現場に携わる仕事が長かったこともあって、船に関わる人たちが本当に苦労していることをよく知っています。船員は一度船に乗って出航してしまうと海の上では誰の助けを得ることもできず、長期間帰って来られないですし、船員以外の船舶関係者も、船のスケジュール最優先で動いている人がほとんどです。「そんな大変な仲間たちを少しでも楽にしてあげられないか」という思いは常に持っています。そしてその思いは、切実な人の思いや困りごとに触れているほど強く大きくなります。ご質問に答えるなら、「現場にある真実を感じること」になるでしょうか。どんなに些細であろうとも、現場にある課題を見逃さず丁寧にすくいあげていくその先に、イノベーションがあるのだと思います。現場を離れた今もなるべく現場を訪れるようにしているのには、そんな理由があるんです。

写真左から

前田 淳彦 舶用カンパニー設計部ビジネスソリューリョングループ グループリーダー

川崎 直行 舶用カンパニー開発部技術戦略推進グループ グループリーダー

取材:2025年4月

舶用機器事業

主力製品である主機遠隔操縦装置に加え、AI技術を活用したソフトウェアとの組み合わせによって、最適運航を実現し、省人力化や省燃費化に貢献しています。船の自律運航と環境負荷低減に向けた技術開発を推進し、持続可能な海運の未来に貢献します。

ナブテスコのイノベーション創出アプローチ

社内アイデア事業化制度「Light」

起業家精神を醸成し、イノベーションや新事業創出を目指す制度です。具体的には、事業アイデアをもつチャレンジャー(社員)が、アクセラレータ(事務局および外部の専門家)とともにアイデアをブラッシュアップし、コンテスト形式で事業提案に挑戦します。

オープンイノベーションを加速させる「ナブテスコR&Dセンター」

ナブテスコでは、オープンイノベーションを活用し、企業・大学との積極的な「社外連携」「大学連携」を図っています。京都リサーチパークに構えた「ナブテスコR&Dセンター」がその中心地。3Dプリンターによるプロトタイプ制作など開発スピード向上はもちろん、外部連携による多様な知見の採り込みやグローバルな技術人材の育成を推進しています。

攻めの知財管理へ「IPランドスケープ」

ナブテスコが中長期にわたるイノベーションリーダーとなるためには、知的財産戦略も重要なものと考えています。そこで、IP(知財)ランドスケープと呼ばれる手法で知財情報の解析を行い、市場や顧客のニーズ探索や競合等の技術動向の調査や新事業の探索、開発テーマの検証などを実行しています。