「ナブテスコって、ナンデスコ?」

このフレーズを目にしたことがある人もきっと多いはず。

では実際にナブテスコはどんな会社なのかについて、ここでは11のキーワードで紹介していきましょう。

ナブテスコの特長や強みについてスピーディーに読み解くことができるはずです。

21世紀生まれの

老舗企業

ナブテスコの誕生は2003年。1944年設立の帝人製機株式会社と1925年設立の株式会社ナブコの統合により誕生したナブテスコには、2社のものづくりのDNAが脈々と息づいています。

シェアNo.1の

理由

(シェアは当社推計)

ナブテスコは空・陸・海におけるさまざまな分野で、世界シェアNo.1、国内シェアNo.1の製品を数多く有しています。

ナブテスコがNo.1の地位を築いてこられた要因は、自分たちの「独創性」や「技術力」を大事にしてきたからだと考えます。つまり、「どこにでもあるもの」ではなく、ナブテスコしかできないことにこだわり続けてきた結果の積み重ねだと自負しています。

モーションコントロール技術

例えば「鉄道車両用ブレーキシステム」や「ドア開閉装置」、大型船舶の「遠隔制御システム」、航空機の「フライト・コントロール・アクチュエーション・システム」など、さまざまな乗り物や産業機器などを「うごかす、とめる。」技術が『モーションコントロール技術』。ナブテスコの製品・技術は外からはなかなか見ることができませんが、動くものにとって必要不可欠な部分を担い、人々の安心・安全、快適な生活を守り、支えているのがナブテスコのモーションコントロール技術なのです。

ナブテスコグループは、2030年に向けてグループの成長・発展の実現に向けた指針となる新長期ビジョン「未来の“欲しい”に挑戦し続けるイノベーションリーダー」を策定しました。

さらに、2030年のありたい姿として『独創的なモーションコントロール技術とインテリジェンスで新しい価値を創造している』『想いのままに「うごかす、とめる。」で豊かな社会と地球環境に貢献している』『人々の生活に安全と安心を提供し笑顔をもたらしている』の3つを定め、実現していきます。

AI&IoT活用

産業のあらゆる分野へのAI&IoT活用が進行しつつありますが、ナブテスコでも生産管理などへの応用を進めています。IoT機器を活用することで生産情報を“見える化”し、将来的にはAIを活用した生産指示や自動スケジューリングによって品質管理や障害発生時間の短縮などに役立てる考えです。こうしたスマート生産管理の推進により、中期的には工場の建て替えやレイアウトの最適化も推進し、物流の滞留をなくし、一気通貫の生産を実現します。

MRO

MROはMaintenance、Repair、Overhaulの略でアフターサービス提供により収益を確保するビジネスのこと。ナブテスコではほとんどの事業でMROビジネスを展開、売上は400億円を突破しています。今後はセンシング技術を強化し、製品や製品の周辺環境の状態監視とビッグデータ解析を組み合わせて故障診断に利用するなどソリューションを拡充し、「待ち」のMROから「攻め」の MROへの取り組みを推進、事業基盤の安定化を図ります。

ものづくり

イノベーション

グローバル競争を勝ち抜くための企業体質の強化に向け、ナブテスコでは「ものづくりイノベーション」に取り組んでいます。工場の自動化や革新的な生産技術の開発による“生産力の強化”、物流改革などによる“調達力の強化”、AI・IoT活用による“生産管理の強化”などで、こうした取り組みで圧倒的な競争優位性を追求します。とくに3Dプリンターの導入は、より複雑な形状の金属部品の製造を可能にし、ものづくりの可能性を広げることが期待されます。

オープン

イノベーション

オープンイノベーションとは、自社だけでなく他企業や大学、地方自治体など異業種、異分野が持つ技術やノウハウを組み合わせて革新的な研究成果、製品開発につなげるイノベーションのスタイル。ナブテスコでは京都に設立した「ナブテスコR&Dセンター」を拠点に、国内外の企業や大学との積極的な連携による研究開発を進めています。

働きやすい環境 −離職率2%−

ナブテスコでは毎年離職者にその理由をアンケートしてデータを作成し、その分析結果を社員の労務管理改善や各種施策につなげています。自己都合退職率は過去2%前後で推移しており、ナブテスコでの働き易さを示す結果となっています。

- オンとオフのバランスをとって充実した会社生活や家庭生活を送れるよう、ナブテスコではノー残業デーや有給休暇取得率アップの推進など、ワークライフバランス実現に向けたさまざまな制度を導入しています。

- ナブテスコでは働きやすい育児休職制度があり、女性社員は育児休職を100%取得し、男性社員も3年連続で取得実績があります。

また、育児のための勤務時間短縮は、子供が小学4年生の始期まで1日2時間以内の短縮が可能です。 - 介護休職については最大2年の期間内で何度でも分割取得できるようにし、より活用しやすい制度としました。

- 福利厚生面では独身寮・社宅、工場社員食堂、財形、持株会、レクリエーション(夏祭り、クラブ活動補助など)、福利厚生総合サービス 、資格取得支援(奨励金) などを整備しています。

- 一層のグローバル化の進展に対応するため、ナブテスコは留学生や外国籍社員の積極採用を進めています。2019年4月入社の新卒総合採用者数における外国籍人財の占める割合は10%でした。

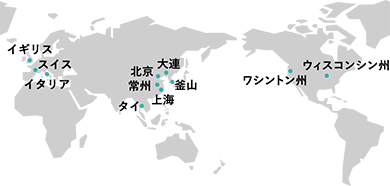

海外連結子会社

47社

ナブテスコの連結子会社は国内14社、海外47社。アジア、北米、欧州で「地産地消」を実現しています。

海外主要生産拠点

日本初の

自動ドアメーカー

街でよく見かける「NABCO」ブランドの自動ドアですが、国産第1号の自動ドアは1956年に誕生しました。

国内生産台数は230万台を超え、国内市場シェア55%を誇るトップブランドに成長しました。(全国自動ドア協会「据付台数推移」より当社推計)

- TOP

- 会社を知る/ナブテスコ キーワード事典